(作者:李建緯老師 / 歷史文物研究所)

第二節 李維史陀:神話的結構邏輯

(一)生平簡介

李維史陀(Claude Lévi-Strauss, 1908-2009)為法國當代知名結構人類學家,出生於比利時布魯賽爾的猶太家庭中,隨後就讀於巴黎大學。在他1935年至1939年擔任巴西聖保羅大學教授期間,曾到巴西中部幾次探訪;他於1959 年任職法蘭西學院的社會人類學首席。主要著作為《親屬關係的基本結構》(Les Structures élémentaires de la parenté, 1949;The Elementary Structures of Kinship)、《憂鬱的熱帶》(Tristes Tropiques,1955)、《結構人類學》(Anthropologie structurale,1958;Structural Anthropology)、《野性的思維》(La Pensée Sauvage, 1962;The Savage Mind)、《生食與熟食》(Le Cru et le Cuit, 1964 ;The Raw and the Cooked)、《裸人》(L’Homme nu, 1971),以及《結構人類學》第二卷(Structural Anthropology pour le Volume II, 1973)…等。

(二)思想基礎

李維史陀的方法係受到人類學、俄國形式主義、涂爾幹的影響。他受到極大歡迎的原因在於他拒絕歷史主義與人文主義,並拒絕將西方文明視為是具特權的且唯一的。他強調:「原始心智與受文明薰陶的心智是相等的」(savage mind is equal to the civilized mind),並將索緒爾的語言學理論運用到文化上,所根據乃是他深信「語言的深層結構,是同時構成文化現象的原型,以及全部社會生活形式藉以確立和固定的現象原型。」

在《親屬的基本結構》中,他強調構成任何文化組織基本層次的親屬關係,均再現了一種特定的結構。我們能把家族的譜系,看成是父母兄弟姐妹一般關係的象徵,也可視為是以結構呈現的親屬系統。

他在其著名的《生食與熟食》(Le Cru et le Cuit)一書中,解釋了神話結構是如何作為一種提供了我們理解文化關係的基本結構:人既然吃生食就會飽了,為何還要吃熟食?這是因為出於人類對世界建構意義之需。這些關係通常以二元的方式呈現,如同此書標題的「生食」指的是「自然」而「熟食」暗指「文化」一般。而所有理念或觀念中基本結構的對立關係,全都統攝在一個文化之中。

(三)野性的思維

一般認為野性的思維如圖騰分類、巫術、神話等,都是野蠻人的思想產物,這群「原始人」勢必與今天進步的現代人想法歧異,而法國人類學家布留爾(Lucien Levy-Bruhl, 1857-1939)的《原始思維》便是持此觀點;然而,李維史陀相信野性思維是一種未被馴化的思維,它有別於為了產生一種效益而被教化或馴化的理性思維--僅管兩者仍能彼此共存和相互交叉。代表著理性思維的科學與野性思維的神話(與藝術),並不是對立;而應該把它們比作獲得知識的兩種平行方式。[3]

我們對於原始部落的另一個誤解即,這些原始人對自然界的動植物知識之所以極其豐富全是因為它們是有用的(如文化功能學派)。然而,李維史陀透過符號與結構概念而指出,原始部落之所以能輕易地辨識出數百之數千種動植物,並不是因為它們先是有用或有益的才被認識,而是因為它們首先被認識,然而才產生效用。這種觀點來自以下的假設:事物是先有意義才有功用。李維史陀認為是因為原始人就已經產生一種對於事物秩序的需求,而這種需求使得他們將身邊所有的動植物或事物編派一種位置以有助於他們維持宇宙秩序--這些事物之間細微的差別對於外人來說可能難以分辨或不具意義,但對生活在這片土地上的民族而言,這些動植物的特徵不能被遺漏,因為它們在其意義的宇宙秩序中都佔據著一個重要位置。當不知名的事物能被命名、分類之後,它們逐漸被賦與某種意義,並且在歷史發展中其潛能逐漸被人類發展與利用。因此,「圖騰」就像是人類將其社會群體關係投射到自然生物,並要求要有一樣的等價關係一樣,以尋求意義秩序。

既然對秩序的要求同樣存在野性思維與理性思維中,那麼,「野性思維」在語言結構上是如何運作?他在此書中點出,在原始社會中的神話敘事,是從既有的文化中現成的故事、敘事殘跡、以及其他可資運運的斷簡殘篇,以一種知性的拼貼(bricolage),如同語言中各元素結合方式一般地組合而成。[4]李維史陀說:

神話借助一套參差不齊的元素表列以表達自己。這套元素表列包羅廣泛也是有限的;然而不管面對著什麼任務,它都必需使用這套元素(或成份),因為它沒有任何其它可供支配的東西。所以神話思維就是一種理智的拼貼--它說明瞭人們可以在兩個平面之間觀察到的那種關係。[5]

作為實際上的修補術(拼貼)的神話思想,其特徵是,它建立起有結構的組合,並不是直接通過其他有結構的組合而是通過使用事件的存餘物和碎屑。[6]

李維史陀的這種觀點係將神話的組成視為一種大雜燴,在這塊大拼布上的材料,係來自早期人類所能採集到的各種資料與事件,因此我們在世界各地可以發現神話好像都很相似,就是這些碎屑到處流傳的影響。

對李維史陀來說,雖然理性思維和野性思維都透過某種秩序而得以展現,但是野性思維並不像理性思維是受到嚴密的控制,它主要係透過感覺性詞彙與跳躍式的因果關係來描述自然。理性思維的存在雖迫使野性思維瀕臨滅絕,但迄今仍然存在野性思維仍受到保護之地區,就如同野生物種一樣--藝術就是一例。人類文明賦與藝術一種類似國家公園之地位,…我們稱為「野性的」(sauvage)而孔德稱為「自發的」(spontanée),這種思維活動所具有的突出特點係表現在它自己所設定的目的是廣泛而豐富的。這種思維企圖同時進行分析與綜合兩種活動,沿著一個或另一個方向直至達到最遠的限度,而同時仍能在分析與綜合兩極之間進調合。[7]但是神話或藝術的這種野性思維在語言上是如何運作?李維史陀指出:

科學按真實的比例工作,通過專業發明的方式,其方法屬於一種喚喻秩序;藝術按縮小了的比例工作,借助一個與其對象相似的形象,其方法屬於一種隱喻秩序。[8]

對李維史陀來說,藝術創造的過程就是企圖在結構與偶然事件相互對峙的不變構架內,按照情況之需,或者與模型、或者與材料、或者與未來使用者進行交流。藝術家在工作時就是依據其中的某一項而特別留意其資訊。

從他的結構觀點看來,世界上許多文化中的神話存在著相似性,這是因為他們都拼貼了類似的文化碎布:如大洪水的神話普遍存在於許多民族早期起源上;或者是白雪公主與灰姑娘都接受王子的救贖;又或者是〈包拯巧斷骨肉〉以及〈所羅門王的智慧〉故事,極類似地談到包拯與所羅門王如何以他的智慧來判定孩子應該歸誰。

(四)結構人類學

李維史陀在他成熟的著作《結構人類學》(Structure Anthropology)第十一章〈神話的結構研究〉中更明白地表示,僅管世界上的神話千變萬化,但神話是類似語言的,神話組織也是以符號為基礎的,但又要更高一些,是以符號構成的原則為基礎的。詩歌雖然也是以符號為基礎的,但它不能翻譯,而神話卻是可以翻譯的,因為神話並不是直接和語言符號或字詞相連繫,卻具有相同的格式。更重要的是,神話如同語言一般,具有雙層結構:內在結構支配著表層結構,而表層結構的表層意義異於內在意義,他的任務便是去發掘其深層結構。[9]李維史陀要表明的是在敘事這一層次上也有一種符號的任意性在起作用。神話的運用與語言的運用的相似性如下:

- 每個單位的組成均根據相似的規則性(It’s made of units that are put together according to certain rules)‧

- 這些單元彼此形成了關係,在相對關係中提供了結構之基礎(These units form relationships with each other, based on opposites which provide the basis of the structure)。

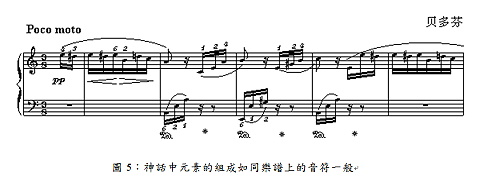

李維史陀告誡我們,在解讀神話時必須擺脫閱讀一本書的線性思維,而應該將之視為是五線譜一般,同時考慮縱的和橫的兩個面向,而且還必需去理解神話組成的最小單元,如同樂譜上的音符一般【圖5】。[10]

(五)李維史陀的結構觀

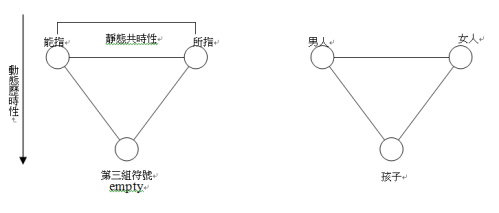

一般認為李維史陀的結構觀是二元論(能指與所指、生食與熟食、神話與科學),但是約翰‧列區(John Lechte)認為李維史陀的結構並非呈現在顯而易見的真實中,而是由至少三個元素組成,而且是由這三重結構的性質賦予它動力。這三重結構中的第三個元素總是虛空,準備承載所有意義,隨時是可以用任何元素進入取代的,故它是零度價值。另一方面,由於自我延續的需求,第三個元素處於隨時被遞補的狀態,故它是動態的。[11]例如親屬結構便是動態的,除了男女性的結合是共時的狀態,而另一個空的符號可以是下一代孩子。

第三節 結構如何談論藝術作品

(一)作品的意義結構

整體來說,結構主義將作品本身看成是多個層次組成的結構系統。這一系統作為一個整體,係由揭示成分和連接成分的結構所組成。以符號學的運作模式來說,符號中的成分是由無意義組成的。例如,自然界的狗在中文稱為「狗」,日文稱為「犬」、而在法文被稱為Chien,英文則稱為dog,這種關係並非天生的,而是約定俗成(convention)。更深入地說,一個單獨的要素成分是不能產生真正的意義的,只有通過對結構的操作,才能從中引出意義來。

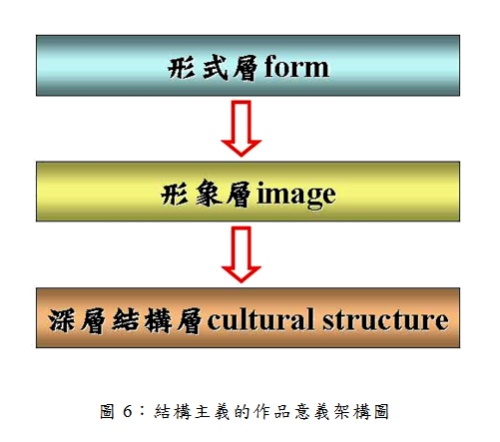

但是上文的這種關係只發生在語言結構中:同一個字有許多不同意義,其精確意義需仰賴上下文(context),比方說,「狗」一字的意義便是多樣的,因此語言結構中的符指與符徵之間存在著斷裂關係;然而,視覺藝術和音樂卻在形式或能指中(樂曲、音符、色彩、線條)中展開其內容或所指,內容與形式往往一體兩面而無法分割。因此,藝術作品並不存在如符號學所說的能指與所指的斷裂(任意)關係。結構主義將作品意義分成三層結構,即形式層、形象層以及深層結構層【圖6】。

在文學領域中,結構主義的分析方法相當普遍。若以白雪公主的故事為例,我們可將人物角色或事件以深層結構分析[12]:

| 角色(表層) | 深層結構 | 角色(表層) | 深層結構 |

| 白雪公主 | 受害者

無瑕的存在 |

獵人 | 叛逆者;惡的執行者 |

| 王子 | 救贖者

經濟資本對象 |

白馬 | 合法化王子的身份

(同今天的賓士車) |

| 後母 | 迫害者;惡的來源 | 國王 | 經濟資本的來源 |

| 魔鏡 | 另一個自我 | 前母 | 鄉愁 |

| 蘋果 | 惡的物質化或結晶化 | 森林動物 | 讓白雪公主的善良合法化者 |

| 親吻 | 救贖的物質再現 | 玻璃棺 | 讓救贖得以實踐的媒介 |

| 小矮人 | 使善良角色合法化者;

保護者 |

森林 | 庇護所 |

若將作品意義的結構層次放到視覺藝術研究,則西方圖像學家潘諾夫斯基(Erwin Panofsky, 1892-1968)提出的圖意學(iconology)存在類似的看法:[13]

- 第一層是前圖範的研究(Pre-iconographical description):即自然意義上的藝術母題形式(Primary or natural subject matter – (A) factual, (B) expressional – constituting the world of artistic motifs),比方說人、狗、豬、山、川、海…等。

- 第二層是圖範的分析(Iconographical analysis):即文獻(文本)中主題(Secondary or conventional subject matter, constituting the world of images, stories and allegories),它必須透過文獻的蒐羅,以理解圖像之主題或內容,比方說釋迦佛、聖母瑪麗亞、自由女神…等。

- 第三層的圖義學詮釋(Iconological interpretation):即文化面貌下的作品內在意涵或象徵價值(Intrinsic meaning or content, constituting the world of “symbolical” values),比方說作品用以諷刺時政、或個人對於宿命的抵抗…等的整體文化意涵。

用【圖7】的作品解釋,在形式層,即圖像的第一層次,這是兩個人雙腿盤坐,舉起右手,左手捉著衣服的一角,身後有似火燄的裝飾,附近有許多小尺寸人物形象;若就圖像的第二層次即文獻意義來看,在《法華經》中的〈見寶塔品〉:「…爾時多寶佛。於寶塔中分半座與釋迦牟尼佛。而作是言:釋迦牟尼佛,可就此座。即時釋迦牟尼佛。入其塔中坐其半座。結加趺坐。爾時大眾。見二如來在七寶塔中師子座上結加趺坐。」從上文故便可推測這樣的作品是「釋迦佛與多寶佛」並坐的圖像;第三層次則是作品的文化深層結構,通常本窟被解釋為具有法華思想,同時它又是以皇室力量開鑿,因此又具有將皇權予以神格化的隱喻。一般來說,圖像的第三層次最難分析,因為需要大量的歷史與文化背景知識才得以貼近原物。

結構主義的這種意義產生的固定模式,卻成了後結構主義所亟欲批判的對象。因為作品的深層結構永遠無法被發掘殆盡──當作品誕生的那一刻起,它的意義就不斷地被延伸。即便是今日我們在同日同一事件的新聞報導中,都會發現到每一家報社所陳述的內容與角度都不同,那麼我們如何期待不同的觀者對於作品都存在相同的文化結構觀點?每一位觀者的視界都不同,而作品就好像是一種能觸發觀者新的視野的一種觸媒,而不是一種終結。

(二)忽略作品的物質性和主體性的傾向

結構主義有一種基本假設,即作品價值為它在文化中的結構位置。但是這種論點往往將作品本身的物質性給泯滅了:作品本身是由甚麼材料、以及如何被表現出來的問題,如外形、線條、顏色、工藝等問題都被忽略。結構主義比較關心的是作品的文化內涵與普遍性規則,不在意具體作品,但作品的魅力往往卻是出自每一件作品的獨特意象、物理層面的質感或觸感。

結構主義面對作品無法處理物的物質面這點來說,或可回到康德的學說解釋。康德提出物自體的概念,是說對象物的性質永遠不可被被窮盡的。當我們又去貼近物的性質,我們只能用先驗理性去進入到物,但我們永遠只能在現象界上打轉。康德的先驗理性頗似結構主義的符號語言結構。因此當人們用社會中既定的語言去接觸到意象豐富的藝術作品時,勢必要削足適履地犧牲調作品帶給我們活生生的意象,以既定的語言程式去驅動我們對作品的認識。這種情形如同盲人摸象,大象就是真理、真相,而盲人就是使用語言的我們,盲人摸象就像是使用片面化的語言去理解事物的本相,但本相只能被再現出來,而成為一種表徵(representation)。

另一方面,在結構理論中,「我」或者說單一的人類主體通常被消解,成為一個指稱性的語言使用者,「我」成為一個語言虛構。結構主義無法解釋使用語言的主體或是作者,亦即個人有何動機的問題。因此,當結構主義出現時,主體已不再重要,甚至可以說主體已經死亡了。這並不是代表人不需要再活著,而是代表了一種文化思維態度的全面改變。原本學者以為說話者是「在說話的自己」所全面主控的,但透過結構主義的分析,「語言」用與相映的社會結構都有其確定的構造先行存在,說話者的言說內涵也正反應著整體語言和文化的思維結構。[14]在說話主體「我」與言語間的關係,結構主義學者認為並非是說話的主體在駕馭著語言,語言是一個獨立的體系。「我」只是整個語言體系的一部份,是語言透過我的嘴來陳述而不是我在說語言。人自認對語言的控制也只不過是一種假像罷了。

(三)作品是作者的產物,還是文化結構中的文本?

雖然我們無法否認作品來自作者,因此過去多將作品意義歸結為作者的意圖(intention)。但是,作品之於作者就如同孩子之於雙親嗎?羅蘭‧巴特(Roland Barthe)提出的「作者已死」,也就是認為所有作品都是一種「文本」,是社會脈絡下的產物,而作者早就不是作品意義的主宰。巴特意不在譁眾取寵,而是企圖將作品與作者的獨裁關係解放出來,並將作品的意義生成轉向了讀者身上,也就是「讀者的誕生必須付出作者已死的代價」。[15]他指出:

不存在唯一正確的合乎原意的權威性詮釋,作者的身份不是權威、根源與意義的保證。創造藝術作品的自我和日常生活自我差距甚遠,作者實際上只能是普通的讀者,他的闡釋並沒有優先性和限制意義,只是閱讀體驗受歡迎的構成成份之一。[16]

羅蘭巴特於〈作者已死〉(La mort de l’auteur)表示,當讀者在探索意義時,作者意圖已不再是源頭之一,因為「作品的統一性,關鍵不在於它的源頭(作者)而在於它的目的地(讀者或關注者)。」此等「作者已死」之概念,其實乃延續自從李維史陀的結構主義將所有人類思想或物質產物都視為「文本」的概念。其共通點在於:首先,一件作品固然是由某特定作者製作,但是在創作過程,作者的意識形態與社會背景都會被描繪到作品中,而作者的個人性往往一面倒地被壓在社會性之下的;其次,作品所表現的風格與成規,看似作者信手拈來的靈感天份,其實傳統成規不自覺地主宰著作者的表達模式;最後,以詮釋角度來看,觀眾的觀看或閱讀行為都隱含著作者與讀者的對話,而讀者詮釋的權宜性很大。也就是說,任何詮釋者都不宜武斷地聲揚作者的權威性,因為作者原意早已不得而知了。

其實這種將作品視為文本的爭執點,來自於我們要相信作品的「原創性」(originality)有多大程度的問題。在歐洲啟蒙以後的「現代性」觀點下,個人的創作意志成為作品觀念的來源,因此「作者論」的觀點往往是對藝術意義詮釋的主流看法。而現代藝術家多半也贊同將其作品視為一種具有不斷超越疆界的創新性質;要藝術家贊同結構或後結構學者所言的,作品的觀念或形式係承襲自其社會文化而不是自身的靈光乍現,藝術家多半難以接受--但是因為「創新」已不斷地被現代主義歌頌,以致於它已經變成一種神話了,一種變成最保守的、被要求的創新。藝術家相信他的觀念創造出「新」作品,而將「我」置於世界中心。相較之下,結構主義學者卻認為,藝術家作品概念的源頭不是上帝或不可測的意志,而是文本(text),不能自外於文化體系的文本。若循著結構主義想法,作品不過是創作者將過去圖像或圖式重新組合,以一種遊移在新與舊的面貌中展現--藝術家不是上帝,而是拼貼者。

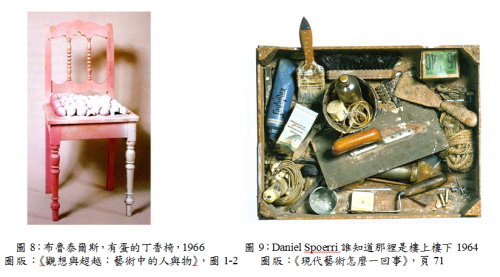

有鑑於此,以結構主義角度看藝術作品,係把過去將藝術品視為有機體(organism)的概念給顛覆了,而將之變成一種文本或是一種結構。藝術作品在過去被視為一種完美結合的整體,具有完形性質;但對於結構主義來說,藝術品的各部位(與意義)均源自既定的文本,因此作品實際上是拼湊出來的,而不是一個完美的既成物。因此當代藝術中的裝置藝術,各部位都是拼湊出來的,且大量地使用社會中的既成物(ready-made)【圖8、9】或剩餘物質。這說明當代的創作已不將藝術看成是一種如同希臘或文藝復興時代雕刻一般具有不可分割性,而是利用各部位互不相關的物件,在特殊語境的拼貼中穿破語言的限制。

美國藝術史家羅莎琳‧E‧克蘿絲 (Rosalind E. Krauss)曾提問:原創性是不是一種賦予藝術家如同上帝一般的神話,而原創性本身是不是就是一種「神話」?[17]

在傳統定義中,原創性與藝術家雙手有關,而藝術作品反映著作者身份與作者風格,這樣的觀點,是否將藝術家從手到作品的過程變成了上帝創世紀一般的神化了。在結構主義的「作品即文本」的概念下,她指出不是「我寫作品」而是「作品寫我」,因此作者的主導權便被拋向文本本身;也就是說,作者是無限的藝術文本的代言者,作者身份不是那麼重要。

上述的問題不斷地在作者與社會間來回拉扯,究竟作品的意義是作者說了算,還是由社會來決定它?結構主義雖已步出舞臺,但它引發的爭論仍未結束。對於人類自身的處境來說,大多數人仍寧願相信個人思想是自由意志下的選擇,作品是作者天份的表現,而不僅僅是文化結構下被決定的。

有鑑於此,結構主義分析家的工作是去揭露深層的真理,或者利用「科學的」方法而達致客觀的、普遍有效的文化解釋。不論後世對結構主義的評價為何,它總是對於人類不同種族、不同時空的跨文化研究作為極大的貢獻。

[3] 李維史陀,李幼蒸譯,《野性的思維》台北:聯經出版社,1989年,頁19。

[4] Claude Levis-Strauss, The Savage Mind, London: Weidenfield and Nicolson, 1966, p.7.

[5] 李維史陀,《野性的思維》中文版,頁23。

[6] 李維史陀,《野性的思維》中文版,頁29。

[7]李維史陀,《野性的思維》,頁275-276。

[8] 李維史陀,《野性的思維》,頁33。

[9] 這種深層結構如同榮格的「集體潛意識」,是人類心靈中存在共同的潛意識狀態與心理結構。

[10]詹明信著,唐小兵譯,《後現代主義與文化理論》,臺北:合志文化事業,2001年第三版(原著1989年),頁158。

[11] John Lechte,王志弘等譯,〈結構主義:李維史陀〉,《當代五十大師》,台北:巨流圖書,2000年,頁131。

[12]角色與深層結構之觀點為陳弘易先生於2007年11月14日於南藝大博士班上之〈藝術社會學〉所講授。

[13] Erwin Panofsky, “Iconography and Iconology,” in Meaning in the Visual Arts, Chicago: University of Chicago Press, 1982 (1939 first print), pp. 40-41.

[14] 歐崇敬〈結構主義的文化思維〉,《從結構主義到解構主義》臺北:揚智文化,1999年,頁97-98。

[15] Barthe, Fragments d’un discours amoureux, 1977.

[16] Roland Barthe, Sade, Fourier, Loyola, Paris: Seuil, 1971, PP. 13-14.

[17] Rosalind E. Krauss, “The Originality of the Avant-Garde,” in The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist Myths, Cambridge: MIT Press, 1985, pp.151-170.